Was sind effektive Mikroorganismen?

Den Begriff "Effektive Mikroorganismen" (EM) prägte der japanische Professor für Gartenbau Teruo Higa der Universität Ryūkyū. Seine Untersuchungen konzentrierten sich auf die Anwendung von EM in der Landwirtschaft. Higa begrenzte den Begriff der "Effektiven Mikroorganismen" auf die Gattungen Rhodobacter, Lactobacillus, Saccharomyces, Streptomyces.

Die genannten Gattungen sollen das Wachstum weiterer nützlicher Mikroorganismen fördern und schädliche Arten verdrängen. Higa stellte die Theorie auf, dass dadurch die Bodenqualität verbessert und die Ernteerträge gesteigert werden. Neuerdings versucht man dieses Prinzip auch in der Reinigung und Wäscherei zu nutzen. Hier sollen beispielsweise geruchsbildende Keime verdrängt werden oder Schmutzreste als Nahrungsquelle für Mikroorganismen dienen und so beseitigt werden.

Was sind Probiotika?

Probiotika sind als lebende und nicht-pathogene Mikroorganismen definiert, die in ausreichender Dosierung einen gesundheitlichen Nutzen bringen sollen. Bisher bezog sich das Konzept der probiotischen Mikroorganismen auf Lebensmittel, die einem Fermentierungsprozess durch Mikroorganismen unterzogen wurden. Die gesundheitsfördernde Wirkung fermentierter Lebensmittel wurde durch den russischen Mikrobiologen Ilja Metchnikoff ins Bewusstsein gerückt. Er stellte die These auf, dass die im Joghurt vorhandenen Mikroorganismen Fäulnisprozesse im menschlichen Darm verhindern und das menschliche Leben verlängern können.

Lactobacillus

Bifidobacterium

Bacillus (einzelne Arten)

Vor allem die Gattung "Bacillus" zeichnet sich durch ihre Fähigkeit aus, ein breites Spektrum an Wirkstoffen produzieren zu können und ungünstige Lebensbedingungen (z. B. Trockenheit) in Sporenform zu überdauern. Dadurch können diese Bakterien beispielsweise Fett oder Harnstoffe abbauen. Bifidobakterien und Lactobazillen stellen zudem Milchsäure her, die häufig in Reinigungsmitteln zu finden ist und z. B. Kalkablagerungen entfernen kann.

Manche Bakterienarten können neben ihrer vegetativen Form, als sich teilende Zelle, auch in eine Sporenform übergehen. Diese Sporenform dient dazu, Trockenheit, Nährstoffmangel oder ungeeignete Temperaturen zu überdauern. Sobald sich die äußeren Bedingungen verbessern, können diese Bakterien wieder in ihre vegetative Form wechseln.

Reinigungsprinzip von Probiotika und effektiven Mikroorganismen in Reinigungsmitteln

© KoHW nach FORUM WASCHEN (2021)

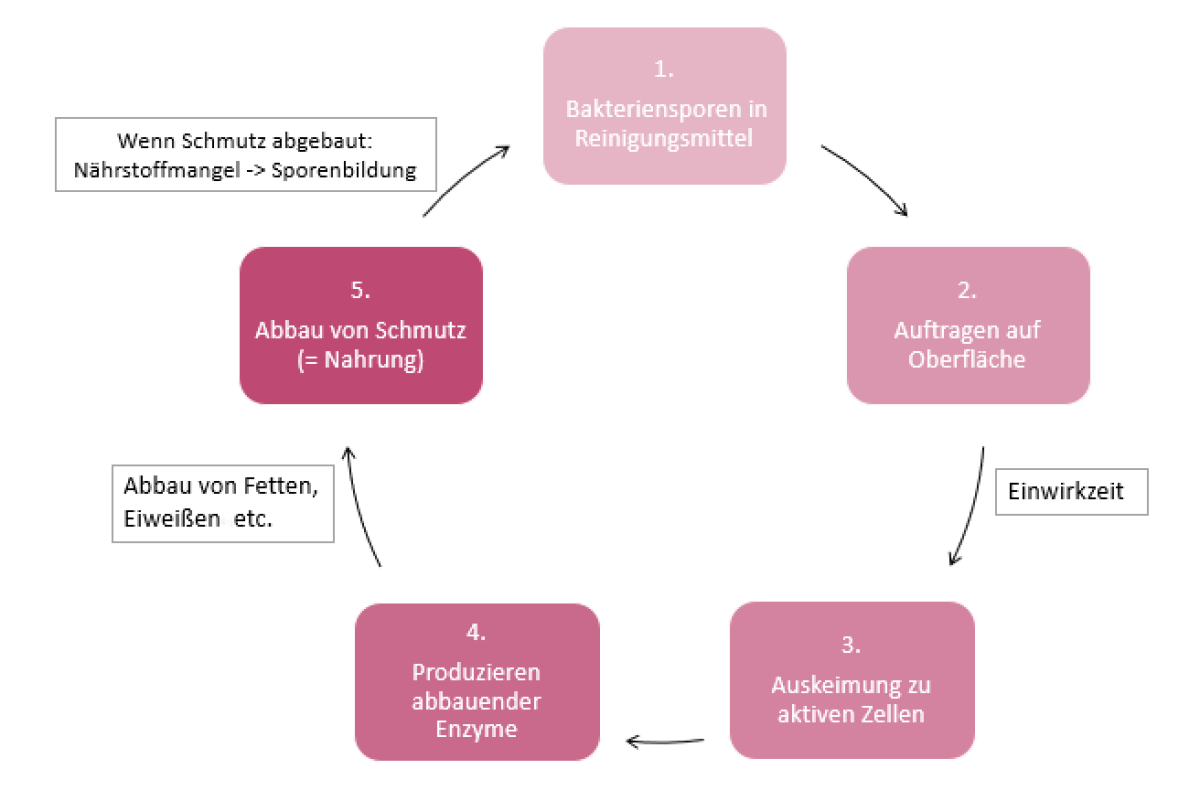

© KoHW nach FORUM WASCHEN (2021)Die Abbildung verdeutlicht: Probiotische oder effektive Mikroorganismen liegen in Reinigungsmitteln zunächst in der Sporenform vor. Diese erhöht die Lagerfähigkeit des Reinigungsmittels. Trägt man das Reinigungsmittel nun auf die Oberfläche auf, kommen die Mikroorganismen in Kontakt mit Feuchtigkeit, Sauerstoff und Schmutzpartikeln. Im weiteren Verlauf keimen die Sporen zu vegetativen Zellen aus (Schritt 3) und bilden in diesem Stadium schmutzabbauende Enzyme (Schritt 4). Sind alle Schmutzpartikel abgebaut, stellt sich für die Mikroorganismen wieder Nahrungsmangel ein und sie wechseln in die Sporenform zurück (Schritt 5). Laut der Forschungsgruppe "Forum Waschen" ergeben sich drei verschiedene Wirkmodelle im Einsatz von EM und probiotischen Reinigern: das Verdrängungsprinzip, die Geruchsbeseitigung und die Unterhaltsreinigung.

Verdrängungsprinzip

Durch den Einsatz probiotischer Reiniger bzw. EM-Reiniger sollen sich gewünschte Keime auf Oberflächen durchsetzen und krankmachende Erreger verdrängen. Es erfolgt daher keine vollständige Keimentfernung, sondern auf der Oberfläche entsteht eine neue Keim-Zusammensetzung.

Schmutzpartikel bestehen häufig aus Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten oder anderen Bestandteilen wie Harnstoff. Diese Partikel dienen den Mikroorganismen als Nahrungsquelle, sodass sie sich vermehren. Erfolgt die Aufnahme der Schmutzpartikel durch krankheitserregende Keime, stellen diese Keime ein Gesundheitsrisiko dar, vor allem für kranke oder immungeschwächte Personen.

Probiotische Reiniger bzw. Reiniger mit effektiven Mikroorganismen sollen dieses Risiko minimieren, indem unschädliche Keime auf Oberflächen aufgebracht werden und diese langfristig besiedeln. Der entstandene Biofilm soll auch eine Besiedelung mit eventuellen Krankenhauskeimen verhindern.

Im Vergleich dazu reduzieren Desinfektionsmittel alle vorhandenen Keime, fördern aber auch die Entstehung resistenter Krankenhauskeime. Der bedeutendste Erreger ist hierbei der "Methicillin-resistente Staphylococcus aureus"(MRSA), der gegen mehrere Antibiotika-Klassen widerstandsfähig ist und schwerwiegende Infektionen hervorrufen kann.

Mehrere Studien deuten darauf hin, dass das Verdrängungsprinzip zutreffen könnte. Allerdings zeigt sich dieses positive Ergebnis sowohl für herkömmliche Reinigungsmittel als auch für Seifenlösungen und probiotische Reinigungsmittel.

So kam eine Studie der Stellenbosch-Universität in Südafrika aus dem Jahr 2020 zu dem Ergebnis, dass eine Reinigung mit Seife oder einem probiotischen Reiniger, z. B. E.coli-Bakterien besser verdrängt als eine Reinigung mit Desinfektionsmitteln. Die beste Verdrängungswirkung hatte dabei die Reinigung mit Seife. Die gleiche Studie zeigte aber auch, dass z. B. das probiotische Reinigungsmittel pathogene Erreger für Lungenentzündung schlechter verdrängte als eine klassische Seifenlösung oder ein Desinfektionsmittel.

Eine weitere Studie des Berliner Klinikums Charité aus dem Jahr 2022 untersuchte ebenfalls die Auswirkungen verschiedener Reinigungs- und Desinfektionsstrategien auf die mikrobielle Besiedelung von Oberflächen im klinischen Umfeld. Die Studie konzentrierte sich dabei besonders auf die Reduktion von antibiotika-resistenten Keimen, da diese für schwere Infektionen im Krankenhaus verantwortlich sind. Die Ergebnisse zeigten, dass probiotische Reinigungsstrategien mit Bacillus-Arten zu einer Verdrängung antibiotika-resistenter Keime beitragen konnten. Besonders ausgeprägt war der Effekt bei der Reinigung des Waschbeckens im Vergleich zu Türgriffen oder Fußböden.

Geruchsbeseitigung

Die im Reiniger enthaltenen probiotischen Bakterien sollen geruchsbildende Bakterien langfristig durch Nahrungskonkurrenz verdrängen. Eine routinemäßige Reinigung von Oberflächen soll dabei einen langfristigen Effekt gewährleisten.

Die Wirkung basiert auf der Fähigkeit bestimmter probiotischer Bakterien, geruchsbildende Komponenten verwerten zu können. So entsteht z. B. bei der Spaltung von Harnstoff Ammoniak, der von bestimmten probiotischen Bakterien verstoffwechselt wird.

Auch kommt es häufig in Waschmaschinentrommeln und den darin gewaschenen Textilien zur Bildung von Fehlgerüchen. Eine Studie der Hochschule Rhein-Waal (2022) identifizierte Bakterienarten, die Gerüche neutralisieren können, z. B. Bodenbakterien wie Rhizobum-Arten. Ob auch andere Bakterienarten für diese Zwecke eingesetzt werden können, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Unterhaltsreinigung

Nützliche Mikroorganismen in der Reinigungslösung bilden Enzyme aus, die nach einer gewissen Einwirkzeit ihre Reinigungswirkung entfalten sollen.

Das probiotische Reinigungsmittel wird auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen. Nach einer bestimmten Einwirkzeit keimen die Mikroorganismen aus der Sporenform in die vegetative Form aus und beginnen, Enzyme zu bilden. Die Reinigungswirkung basiert auf den gebildeten Enzymen wie Lipasen, Proteasen oder Cellulasen, die Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate spalten können, welche sich in Schmutzpartikeln finden.

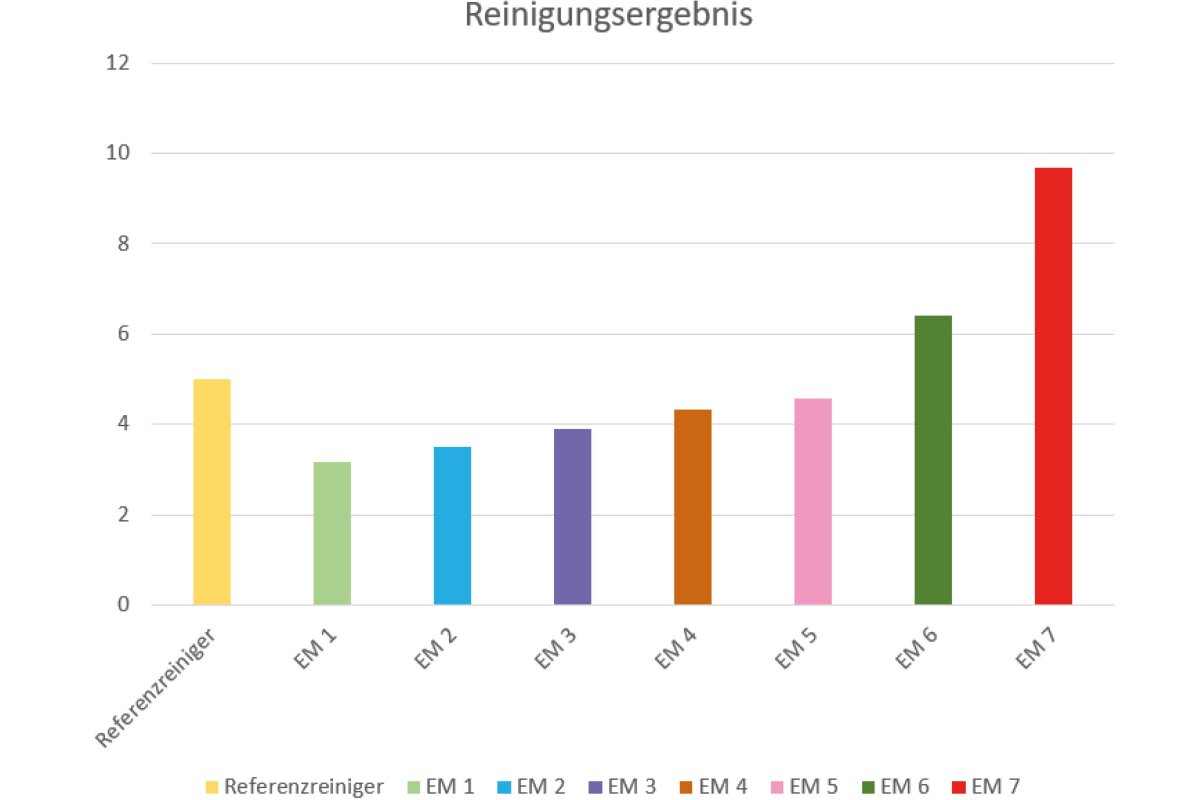

Jedoch ist die Studienlage zur Wirksamkeit von Reinigern mit probiotischen oder effektiven Mikroorganismen widersprüchlich. In Untersuchungen der Hochschule Rhein-Waal konnte bei mehrmaliger Anwendung auf Fliesen keine langfristige Besiedlung der Oberfläche durch effektive Mikroorganismen festgestellt werden. Es wurden sieben, im Handel erhältliche, EM-Reiniger in ihrer Reinigungsleistung untersucht und mit einem Reiniger ohne EM verglichen, der in seiner Zusammensetzung einem gängigen Allzweckreiniger entspricht. Die untersuchten EM-Reiniger sind in der folgenden Tabelle mit pH-Wert und Inhaltsstoffen aufgelistet.

Reinigungsprodukt, anonymisiert | pH-Wert, unverdünnt | pH-Wert, verdünnt | Enthaltene Mikroorganismen | Weitere Inhaltsstoffe |

|---|---|---|---|---|

EM-Reiniger 1 | 3,23 | 7,65 | Effektive MO aus Urlösung | Alkohol, nicht-ionische Tenside aus Waschnüssen, Bio-Getreide, Melasse, Zitronengras |

EM-Reiniger 2 | 2,88 | 7,05 | Milchsäure, Photosynthese-Bakterien, Hefen, fermentaktive Pilze | Bio-Getreide |

EM-Reiniger 3 | 2,94 | 6,78 | effektive Mikroorganismen | Essig, Alkohol Waschnuss-Extrakt, Zitrusöl, NaCL, Salzsole |

EM-Reiniger 4 | 3,04 | 7,38 | effektive Mikroorganismen, fett- oder zellulose-abbauende Mikroorganismen | nicht-ionische Tenside, ätherische Öle, Melasse, Duftstoffe, Zitronen-Extrakt |

EM-Reiniger 5 | 3,44 | 7,23 | Milchsäure, Photosynthese-Bakterien, Hefen, fermentaktive Pilze | Melasse |

EM-Reiniger 6 | 3,19 | 7,51 | effektive Mikroorganismen | Bio-Pflanzenseife, Limonenöl und Ethanol |

EM-Reiniger 7 | 11,88 | Anwendung unverdünnt | effektive Mikroorganismen aus der Urlösung | Natriumhydroxid, ionische und anionische Tenside, Glykolen |

Das unten stehende Diagramm zeigt, dass die meisten EM-Reiniger– im Vergleich zum Referenzreiniger – eine geringere Reinigungswirkung erzielten. EM-Reiniger 1 mit der höchsten Keimzahl hat die schwächste Reinigungsleistung. Zwischen den EM Reinigern zwei bis sieben steigt die Reinigungsleistung von fast vier bis knapp unter zehn Punkten an (0 = keine Reinigungsleistung, 12 = sehr hohe Reinigungsleistung). Der Referenzreiniger liegt bei ca. fünf Punkten. Sehr gute Reinigungsergebnisse erzielten die EM-Reiniger 6 und 7. Es ist jedoch fraglich, ob die Reinigungsleistung tatsächlich durch die enthaltenen Mikroorganismen kam oder durch andere darin enthaltene reinigungsaktive Substanzen wie Tenside oder Seifen. Insbesondere beim EM-Reiniger 7 könnte der Reinigungseffekt durch das enthaltene Natriumhydroxid entstanden sein, das für einen stark basischen pH-Wert verantwortlich ist.

Da EM-Reiniger auch eine Nährlösung für die Mikroorganismen enthalten (z. B. in Form von Melasse), wird diese ebenfalls auf die Oberfläche übertragen. Dies kann wiederum das Wachstum aller anwesenden Mikroorganismen fördern.

Fazit und Diskussion

Auch wenn die Theorien zu probiotischen Reinigern und Reinigern mit effektiven Mikroorganismen vielversprechend klingen, ist die aktuelle Studienlage noch unvollständig.

Feststellbar ist, dass probiotische Reiniger positive Effekte in der Geruchsbeseitigung erzielen.

Studien zur Reinigungswirkung zeigen, dass probiotische Reiniger und EM-Reiniger neben Mikroorganismen weitere Zusätze enthalten wie z. B. Tenside, Saponine, Alkohol, Essig oder Zitronensäure. Die Ergebnisse der Studien weisen darauf hin, dass die Reinigungswirkung eher auf die enthaltenen Wirkstoffe zurückzuführen ist als auf die zugesetzten Mikroorganismen.

Grundsätzlich gilt: Probiotische Reinigungsmittel und EM-Reiniger dürfen keine gesundheitliche Gefahr für den Menschen darstellen. Die eingesetzten Mikroorganismen müssen in Hinblick auf den Arbeitsschutz der Risikogruppe 1 entsprechen. Biostoffe der Risikogruppe 1 haben das geringste und Biostoffe der Risikogruppe 4 das höchste Infektionsrisiko.

Derzeitige Studienergebnisse zeigen aber noch kein klares Bild davon, ob eine gesundheitliche Gefährdung für Anwenderinnen und Anwender probiotischer Reiniger sowie EM-Reiniger besteht. Ein Gesundheitsrisiko kann man also dennoch nicht in Gänze ausschließen, da die Mikroorganismen den Reinigungsmitteln in Sporenform zugesetzt werden und eine inhalative oder orale Aufnahme denkbar ist.

Besonders in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern wird die probiotische Reinigung kontrovers diskutiert. Sind die Keime erstmal eingebracht, können sie in Sporenform ungünstige Bedingungen (z. B. Nahrungsmangel) längere Zeit überdauern und besiedeln die entsprechenden Oberflächen langfristig. Eine Entfernung dieser Keime ist dann nahezu unmöglich.

Um Empfehlungen für den Einsatz probiotischer und EM-Reiniger aussprechen zu können, müssen weitere Studien durchgeführt werden, die ein breites Spektrum an Mikroorganismen sowie deren Fähigkeit zur Anhaftung an diversen Oberflächen untersuchen.

- Telefon:

- 09826 5081 3001

- E-Mail:

- poststelle@kohw.bayern.de